Литературный текст всегда выражает, насколько это в принципе возможно, мировоззрение своего создателя – автора. Безусловно, каждый писатель в своих произведениях полемизирует или, наоборот, выстраивает диалог с другими писателями предшествующих эпох. Вам, скорее всего, приходилось сталкиваться с ситуацией, когда при прочтении какого-либо художественного текста его элементы – сюжет, детали, образы – кажутся знакомыми, когда-то уже «увиденными»? Такое явление исследователи называют интертекстуальностью.

Модернизм – как в живописи, так и в литературе – стремился разрушить все отношения с культурой, ему предшествующей (вспомним знаменитый манифест русского футуризма, в котором провозглашается необходимость сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с корабля современности), чтобы построить на этом фундаменте нечто новое, уникальное и экспериментальное. Постмодернизм же совсем иначе относился к культуре: произведения искусства становились объектом тщательного исследования, разрушения и «переделывания». Он в принципе выстроил иные, отличающиеся от предыдущих эпох, взаимоотношения с философией, литературой и языком.

Такая «игра» с культурой определила несколько важных постмодернистских принципов:

- Мир воспринимается человеком фрагментарно и обрывочно;

- Идеал является хаос, множественность смыслов, бесконечный набор вариантов;

- Разум и логика бессмысленны. Главное – игра, а среди форм игры немаловажное значение постмодернизм уделяет игре языковой;

- Все тексты были уже написаны, поэтому создание «новых» произведений – это процесс соединения идей, образов, символов или цитат из произведений предшествующих эпох [4].

Можно сказать, что постмодернизм рассматривал тексты как сети большой паутины, которая во многом напоминает современный Интернет, где каждый пользователь связан с другим через схожие по интересам группы или общих друзей, но что важнее, определяется этими связями. Однако ключевую роль в разработке понятия «интертекстуальность» оказала Ю. Кристева, французская исследовательница литературы, которая утверждала, что любой текст уже содержит в себе высказывания, существующие до его возникновения [3].

Интертекстуальность в постмодернистской культуре предполагает целенаправленно создаваемый диалог, который не только расширяет возможности понимания произведения читателем, но и предоставляет автору неограниченный объём творческого материала. В наше время вы часто можете услышать такое выражение: «литературное произведение понимается каждым читателем по-своему». И это действительно так, однако с одной оговоркой – любое понимание правильно, если его формируют доказательства из текста. А какими могут быть эти «доказательства»? Например, найденное вами прямое или скрытое обращение одного автора к другому; образы, которые часто встречаются в литературных текстах разных эпох; даже явные цитаты могут стать инструментом вашего понимания!

И ведь действительно, существование этих элементов не представляет конфликта между автором и предшествующими эпохами, по крайней мере не всегда. Именно они, можно сказать, позволяют создать глубину и многослойность художественного произведения, его увлекательность и узнаваемость.

(Ю. Кристева, основатель термина «интертекстуальность»)

ВИДЫ ИНТЕРТЕКСТА

Какие же могут быть формы этого синтеза? Ю. Л. Высочева выделяет следующие способы формального проявления межтекстовых связей: цитата, аллюзия, центон, эпиграф, пересказ, языковая игра, реминисценции, «текст в тексте», «круг чтения героя», переложение, перефраза, «тематико-композиционная связь», «продолжение», гипертекстуальность, «межтекстовый импульс» [2].

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Все вышеуказанные элементы языковой игры, составляющие основу интертекстуальности, во многом характерны для современной литературы, особенно в контексте разговора о локальной поэзии.

Челябинская литература, включённая в более масштабное движение литературы Урала в принципе, играет значимую роль на литературной карте современной России. К особенностям южноуральской литературы относится и категория интертекстуальности, представляющая собой, например, литературную форму посвящения другим региональным деятелям искусства; стилистическое или тематическое подражание; переработку региональных мифов, которые были созданы предыдущими поколениями поэтов Челябинской области.

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ПОЭЗИИ ЯНИСА ГРАНТСА

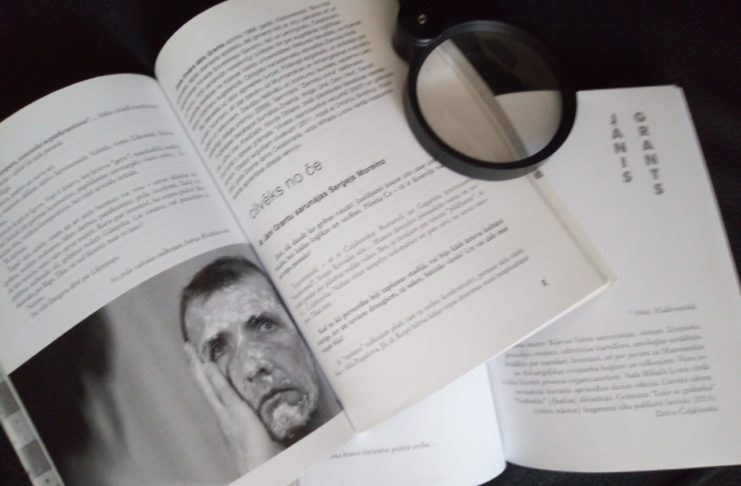

Янис Грантс – известный челябинский поэт и культуртрегер, а также лауреат более 15 как региональных, так и государственных фестивалей и премий («Новый транзит» 2006 г.; «Глубина» 2007 г.; «Человеческий голос» 2007 г.; «Золотая лира» 2013 г.; и др.).

Художественная глубина стихотворений Яниса Грантса была отмечена такими поэтами, как Данила Давыдов, Лариса Сонина, Наталья Санникова, Наталья Рубинская и Александр Маниченко. Сам Янис говорит о себе следующее: «я отношусь к числу тех литераторов, которые не считают, что поэзия – это товар. Нужна колбаса, очки, чтобы видеть хорошо. А поэзия, она – как природа приливов и отливов. Никто на свете не знает, зачем они, но если их не будет, то не будет и нас в вами. То же с поэзией: она всегда была, есть и будет».

Творчество Яниса Грантса неоднократно становилось объектом литературоведческого интереса: неслучайно в рамках работы над проектом Виртуального музея Ариной Медведевой была написана статья, посвящённая влиянию группы ОБЭРИУ на творчество южноуральского поэта.

Стоит сказать, что категория интертекстуальности активно используется Янисом в собственных текстах, что позволяет говорить об осознанной включённости себя как поэта в историко-литературный процесс, о целенаправленно создаваемом художественном пространстве диалога, включающего в себя как поэтов-модернистов (Даниила Хармса и Александра Введенского), так и современных авторов (Дмитрия Машарыгина, Анастасию Афанасьеву, Александра Петрушкина и других).

(Янис Ильмарович Грантс)

Например, Янис Грантс в стихотворении «Горбы» создаёт особый интертекстуальный фон благодаря форме явной цитации, актуализируя новые смысловые связи за счёт изменения строки «…книги, книги, вверх горбом…» из стихотворения Марианны Гейде «Солнце в облаке круглеет»:

пылятся книги вверх горбами.

лежу недвижно на диване

глазами кверху – в потолок,

горбом – в подушку. а у ног

пылятся книги вверх горбами.

Использование Янисом Грантсом ключевых образов (горбы, небо, книги) Гейде трансформирует их значение в новом художественном контексте. Янис акцентирует внимание на предметности, сущности, бытовом аспекте описываемых вещей, что свойственно для него как поэта, сформировавшегося под влиянием эстетики обэриутов, в частности Даниила Хармса.

(Стихотворение «горбы» Яниса Грантса)

С другим примером интертекстуальности можно столкнуться в стихотворении «Карлик», в котором косвенные аллюзии на биографическую и творческую составляющую личности А. П. Чехова используются Я. Грантсом с той же целью – «пересоздать» реальность и осмыслить себя в ней: в мире быта и человеческих трагедий:

карлик кашляет, как Чехов,

карлик ходит, как по Ялте,

по моей шестой палате,

под плафоном, как под солнцем…

Ключевыми образами осмысления в этом стихотворении, помимо самого А. П. Чехова, становятся «шестая палата» («Палата №6») и убитая чайка (пьеса «Чайка») – символ, отождествляющийся с мотивом страдальной жизни, принципом существования как претерпевания:

шпиц уплыл. его хозяйка.

опустела лужа порта.

и лежит.

убита.

чайка.

на линолеуме стёртом.

Скрытые аллюзии в этом стихотворении отсылают нас и к биографии А. П. Чехова, включают читателя в историко-культурный контекст:

…слизь отхаркивая с кровью,

слизь отхаркивая в марлю…

Или:

…рвёт из Чехова страницы,

за корабликом кораблик

выплывает из больницы.

(Стихотворение «карлик» Яниса Грантса)

Однако интертекстуальность в поэзии Я. Грантса мы можем увидеть и на уровне поэтики. Сходство организации звукоподражательных компонентов в стихотворении «Чур» и, например, произведении Д. Хармса «Весёлый старичок» позволяет утверждать о сознательном художественном заимствовании уральским поэтом.

«Чур» и «моего» (лексические единицы стихотворного текста), сцепляясь в конструкции звукоподражательного, лексического повтора, создают эффект шума, кричащей неконтролируемой толпы. Подобного рода эксперименты, во-первых, демонстрируют влияние поэтики обэриутов на творчество Яниса Грантса, а во-вторых, показывают его сознательную интенцию в построении межтекстовых связей, интертекстем:

чур, моего.

чур, моего.

чурчурчур,

моегомоегомоего.

это кричат женщины.

это кричат матери десятилетних пацанов.

(Даниил Хармс, отрывок из стихотворения «Весёлый старичок»)

Ещё одной важной формой проявления интертекстуальности в произведениях Яниса Грантса являются литературные посвящения. Это явление актуально для представителей региональной, локальной поэзии. В каком-то смысле его присутствие очерчивает и обозначает границы этой поэзии, то есть позволяет выстроить представление о коммуникативной сети конкретной поэтической школы, художественного движения или региона как автономной единицы, в рамках которой существует собственный, уникальный литературный миф.

Именно таким стихотворением является «Маша Рогова», адресованное челябинскому поэту Диме Машарыгину. Важно указать в контексте сознательной интертекстуальности на звуковое созвучие заглавия текста с фамилией адресата, что, безусловно, влияет на расширение доступных интерпретаций стихотворения:

Маша Рогова пишет баллады

о прекрасной любви неземной.

и кончаются эти баллады

то сумой, то хернёй, то тюрьмой.

Маша Рогова шьёт рукавицы:

укрощает несносный брезент.

всё глядит и всё не наглядится

на неё со стены президент.

В этом же стихотворении Я. Грантса вновь прослеживается обэриутское влияние: мир представляется как замкнутое пространство, суженное до пределов периметра «тюрьмы», в рамках которой ключевое значения приобретают предметы быта, вещи-«радости» – «аллюминием сдобренный суп» или сшитые из брезента «рукавицы»:

Маша Рогова верует в бога,

а помадой не пачкает губ.

и её раздражает немного

алюминием сдобренный суп.

после ужина сядет-поплачет:

плач в тюрьме — преполезный досуг.

а поплачет — русалок партачит

на интимных местах у подруг.

Литературные посвящения, помимо формирования определённой художественной игры между адресатом и адресантом, могут способствовать со-рефлексированию, то есть возможности через образ и художественные стратегии одного автора осмыслить окружающую действительность. С подобной ситуацией мы можем столкнуться в стихотворении Яниса Грантса «Сырость», посвящённому уральской поэтессе Елене Оболикшта. Интересным является то, что Янис неоднократно в своём творчестве прибегает к использованию визуально оформленной в виде отдельных строк парцелляции, расположенной преимущественно в конце текста. Подобный приём создаёт «сильную» позицию строки, расставляет концептуальные и интонационные акценты:

Это посвящение Яниса Грантса во многом является попыткой осмысления челябинского пространства, сформировавшегося культурного мифа о нём через диалог с Еленой Оболикшта как поэтессой и биографической – реальной – фигурой. В стихотворении Яниса Грантса Челябинск предстаёт как место, в котором доминирует животное, то есть низовое (по М. М. Бахтину), начало. Атрибутами пространства становятся маргинальность и экзистенциальная безысходность, через которые как раз таки вновь проявляется тематическое – в этом случае и синтаксическое, пунктуационное – влияние поэтики обэриутов.

Таким образом, можно утверждать, что интертекстуальность как феномен сознательной связи текстов различных эпох и культур формирует поэтику современной литературы, в частности литературы региональной. Для поэзии Яниса Грантса характерна высокая концентрация интертекстем на единицу художественного текста, причём по своей форме они не являются однородными: уральский поэт достаточно часто выбирает литературную форму посвящения, так же в его текстах заметно огромное влияние поэтики обэриутов, в частности – Даниила Хармса.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с.

- Высочина, Ю. Л. Интертекстуальность прозы Татьяны Толстой (на материале романа «Кысь») : специальность 10.02.01 «Русский язык» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Высочина Юлия Ленаровна. – Челябинск, 2007. – 24 с.

- Кристева, Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: ИГ Прогресс, 2000. – С. 427-457.

- Федосова, Т. В. Основные принципы философии постмодернизма и их воплощение в художественном тексте / Т. В. Федосова // Мир науки, культуры, образования. – – № 3(22). – С. 23-25.