Сюрреалистическая образность в творчестве Яниса Грантса

В статье рассматриваются особенности сюрреалистической образности в творчестве Я. И. Грантса на примере рассказа «Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву!» и цикла «Волосы». Анализируется специфика авторской метафорики, телесных и сновидческих мотивов, визуального восприятия текста и структуры повествования, основанной на фрагментации и нелинейности. Подчёркивается, что индивидуальный сюрреализм Грантса базируется на соединении приёмов канонического сюрреализма с постмодернистскими тенденциями: деконструкцией языка, кризисом идентичности и перформативностью авторской маски. Образность его прозы интерпретируется как способ выражения бессознательного, травматического и мифологического опыта, где текст функционирует как медиум между личным и коллективным, телесным и символическим.

О СЮРРЕАЛИЗМЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

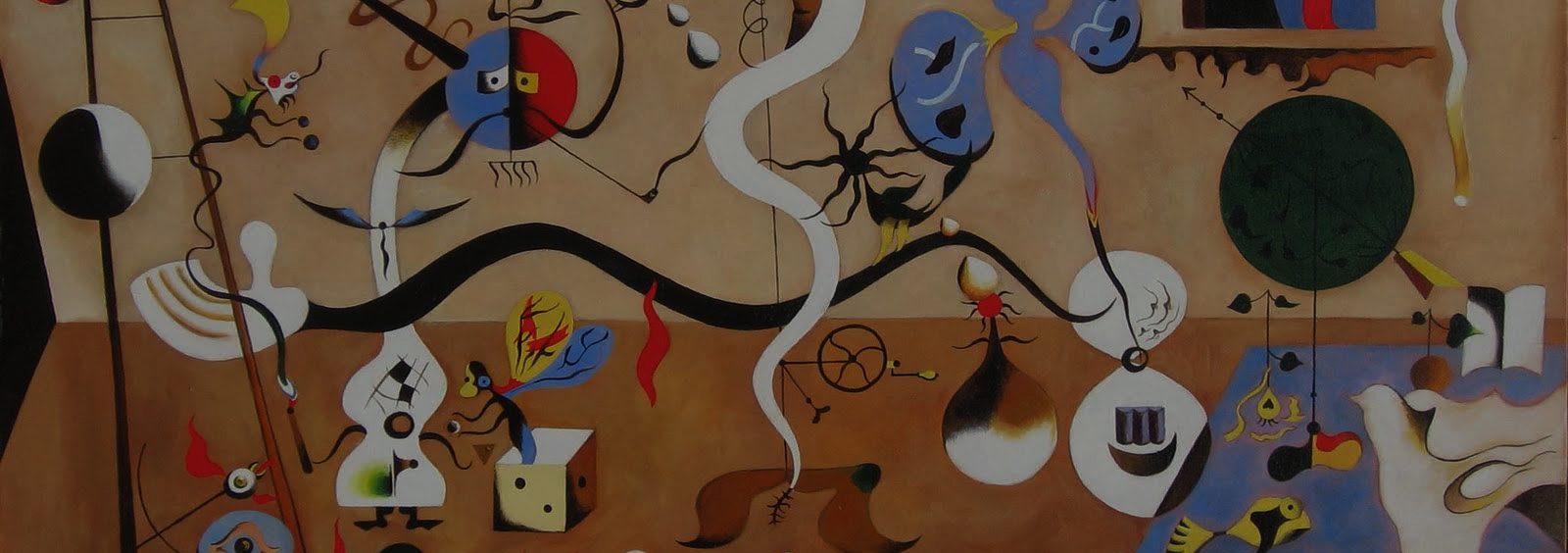

Сюрреализм как литературное направление формировался в начале XX века в контексте поиска новых выразительных средств, способных передать сложную, часто иррациональную природу внутреннего мира человека. Одним из центральных положений сюрреалистической поэтики становится стремление к свободному выражению бессознательного, чему способствуют такие приёмы, как автоматическое письмо, сновидческая логика, а также метафорическая деформация обыденных образов. Теоретическое обоснование этому направлению даёт А. Бретон, определяя сюрреализм как «психический автоматизм в чистом виде, посредством которого человек стремится выразить действительное функционирование мышления» [1, с. 32]. Тем самым подчеркивается принципиальный отказ от рационального контроля и стремление открыть доступ к глубинным уровням сознания.

Сальвадор Дали. Постоянство памяти

Произведения, созданные в русле сюрреализма, структурно и эстетически ориентированы на разрушение привычных логических связей. Такие тексты стремятся воспроизводить не столько внешнюю, сколько внутреннюю реальность — именно ту, которая формируется во снах, на уровне символов и импульсов. В связи с этим З. Фрейд в своей работе «Толкование сновидений» подчеркивает: «Сновидение есть замаскированное исполнение вытесненного желания» [10, с. 94]. Эта идея легла в основу сюрреалистического метода, стремящегося воспроизвести латентные образы, не поддающиеся прямой рациональной артикуляции. Художественный текст в данном случае становится медиумом между сознательным и бессознательным, между социально приемлемым и вытесненным.

Как отмечает Г. Маркузе, сюрреалистическое искусство «восстанавливает неигровую серьезность образа, разрушает репрессивные формы восприятия и возвращает эстетике её критическое измерение» [13, p. 45]. Это означает, что сюрреалистическая образность не просто нарушает логическую последовательность, но и сознательно подрывает механизмы культурной нормативности, оперируя шоковыми образами, парадоксами, синтаксическими разрывами. В контексте поэтики Я. И. Грантса именно эти механизмы становятся основополагающими для построения индивидуальной системы художественного мира.

Современные исследователи, такие как Д. В. Панченко, рассматривают метафору не просто как элемент языка, но как вектор поэтического мышления, где «визуальный образ обретает динамическую природу, способен менять семантический вектор в зависимости от контекста и интенции автора» [6, с. 100]. В сюрреалистическом дискурсе метафора теряет свои традиционные риторические функции и становится самостоятельной структурной единицей текста. Она создаёт не подобие, а напряжение между объектами, сталкивает их в неожиданных контекстах, разрушая представления о «норме» смысла.

В связи с этим актуален и подход, предложенный В. И. Шуваловым, по мнению которого метафора в поэтическом дискурсе представляет собой «средство экспликации глубинных психологических структур» [12, с. 60]. Она перестает быть просто фигурой речи и превращается в способ мышления, в инструмент проникновения в подповерхностные пласты индивидуального и коллективного бессознательного. Именно поэтому поэтика Грантса — как и поэтика многих представителей сюрреализма — не поддается прочтению в логико-дискурсивных рамках, а требует специфического читательского настроя на восприятие поэтической абсурдности, фрагментарности, символической алогичности.

Особую роль в формировании сюрреалистической образности играет онейрические мотивы и образы, которые, по замечанию З. Фрейда, является «королевским путем к бессознательному» [10, с. 145]. Сновидческая логика текстов выражается в нелинейности повествования, нарушениях причинно-следственных связей, многослойности образов. Тексты Я. И. Грантса — и в частности рассказ «Пожалел волк кобылу», и цикл «Волосы» — демонстрируют эти черты, что позволяет интерпретировать их в рамках сюрреалистической традиции.

ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ ЯНИСА ГРАНТСА: ТЕКСТ КАК МЕДИУМ МЕЖДУ ЛИЧНЫМ И КОЛЛЕКТИВНЫМ

Художественная манера Я. И. Грантса принципиально отличается от традиционной поэтики, ориентированной на сюжетную завершённость, логическую стройность и ясную семантику образов. Его тексты опираются на принципы перформативности, визуальности и личностной экспрессии, где лирическое «я» растворяется в системе образов, метафор и аллюзий, тесно связанных с мифом и сном. Внимание к неуловимым психическим состояниям, к динамике переживания и потоку сознания превращает творчество Грантса в поэтический акт особого рода — перформативную структуру, в которой «тело» текста становится сценой для экспликации внутреннего.

Обратим внимание на то, что и в прозе Я. И. Грантса сохраняется высокая плотность метафорической ткани, а структура текста напоминает поток сознания, автор выводит частное из области фактографического и переводит его в универсальную плоскость художественного мышления.

Важным элементом поэтики Грантса становится работа с телесным как ключевой категорией художественной визуальности. В текстах Грантса тело не дано как цельная фигура — это фрагменты, детали, текстуры, разворачивающиеся в поэтическом пространстве как материальные следы внутреннего состояния. Таким образом, визуальность перестаёт быть внешней по отношению к лирическому субъекту: она врастает в текст как его сущностный элемент, делая границу между словом и образом размытым и условным.

Подобная «телесная образность» сближает поэтику Грантса с теорией Г. Маркузе, который в своей работе «Эстетическое измерение» подчёркивал: «Эстетическая форма противостоит репрессивной рациональности, потому что включает в себя возможности тела, чувственности, мечты» [13, p. 55]. Грантс, избегая прямых описаний, встраивает телесные образы в поток сновидческого языка, создавая тем самым пространство, насыщенное потенциальностью. Это пространство не объясняет — оно заражает, втягивает, моделирует чувственную реальность, альтернативную логически обоснованному дискурсу.

Янис Грантс — автор, совмещающий литературную практику с визуальными и сценическими форматами, что позволяет рассматривать его творчество на пересечении искусства слова и искусства действия. Такое расширение поэтического высказывания в сторону действия, жеста, акта чтения или телесной репрезентации приближает творчество Яниса Грантса к практике авангарда и постдраматического театра, где граница между текстом и актом размывается.

Тем самым становится очевидной многослойность творческого метода Я. Грантса. Его тексты включают автобиографический материал, но перерабатывают его в образную систему, не имеющую чётких соответствий в эмпирической реальности. Авторская маска становится способом скрытого диалога с читателем, а визуальные метафоры — инструментом выражения психологических, телесных и мифологических пластов сознания. В этой связи творчество Грантса может быть рассмотрено как практика «поэтической археологии», где каждый образ несёт в себе след бессознательного опыта, реконструируемого через язык, ритм, структуру.

МЕТАФОРА ТЕЛА И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В РАССКАЗЕ «ПОЖАЛЕЛ ВОЛК КОБЫЛУ — ОСТАВИЛ ХВОСТ ДА ГРИВУ!»

РЕАЛЬНОСТЬ, ДОВЕДЕННАЯ ДО АБСУРДА

Рассказ Я. И. Грантса «Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву!» представляет собой концентрат сюрреалистических техник, реализуемых в рамках фольклорно-бытового пространства, которое целенаправленно подвергается деформации. Уже само название рассказа отсылает к фольклорной присказке, встраиваемой в ткань повествования в качестве рефрена, преломляющегося сквозь детское сознание и искажающего восприятие реальности. Эта присказка, многократно повторяемая Юхмой, не только нарушает логику диалога, но и создает эффект речевого сбоя, сродни автоматическому письму, о котором писал А. Бретон как о каноническом методе сюрреалистов [1].

Доротея Таннинг. Детская комната

Центральный прием в построении образной структуры рассказа — сознательная деформация реальности. Так, кухня, с которой начинается повествование, из привычного пространства домашнего уюта трансформируется в сцену из театра абсурда:

«И вот она стоит перед ним, сомкнув руки на животе. Не в замок, нет, а так, положила правую кисть на левую. А как ей еще стоять? Так и стоит, только пальцы подрагивают, будто под ними что-то живое, и это живое хочет вырваться наружу». [3, с. 69].

Это «что-то живое» не получает материального воплощения, но его упоминание создает ощущение тревожного, иррационального присутствия. Этот мотив, в духе фрейдистского «Unheimliche» (зловещего), поднимает вытесненные страхи на поверхность [10].

Образ Ярве с окровавленным ножом и бессмысленной абракадаброй, которую он произносит — «ЭрнамецинтрфуаптечсходЭрнавентамполЭрна», — перекликается с идеей языкового коллапса, где речь перестает выполнять коммуникативную функцию и становится шумом, телесным гудением. Как отмечает Е. А. Смышляев, в творчестве Грантса язык часто «разомкнут, он теряет семантическую определенность» [9, с. 99]. Это отражает принципиальное недоверие автора к языку как инструменту выражения истины — тема, активно эксплуатируемая сюрреалистами и подтвержденная в исследованиях Д. В. Панченко [6, с. 101].

Мотив ребенка-императора, висящего под потолком, вводит абсурдную, почти мифологическую оптику. Юхан — это младенец, который одновременно является Чэн-ваном, императором Китая XI века до н. э. Он «все-все про годы своего правления знает», хотя «не умеет стоять на пухлых ножках» [3, с. 72]. Эта метафора имперского самосознания в теле беспомощного младенца отражает глубинную шизометрию мира Грантса, в котором историческое и физиологическое, мифическое и бытовое сосуществуют в одном флаконе. Как отмечает Х. Маркузе, эстетика, разрывающая границу между высоким и низким, сакральным и тривиальным, — это основа критического потенциала сюрреализма [13].

Доротея Таннинг. Маленькая ночная серенада

Не менее важна трансформация пространства. Город — Челябинск — вдруг оказывается миражом: «Не было в Челябинске никогда никакого метро», — утверждает Ярве, тем самым дестабилизируя и географическую реальность [3, с. 74]. Пространственная дезориентация делает рассказ близким к сновидческой логике, где ориентиры размыты, а обыденное смешивается с фантастическим — техника, сходная с анализируемой З. Фрейдом в связи с первичными процессами бессознательного [10, с. 312].

Юхма, девочка с «одним глазом» и рефреном, повторяющим фольклор, выступает медиумом между реальностью и гротескным искаженным миром. Она одновременно дитя, вестник, трикстер и персонаж мифа. Её одноглазость, как писал В. И. Шувалов о символических функциях телесной деформации, задает «оптический» мотив искаженного восприятия мира [12, с. 59]. А сцена в магазине, где «женщина с пурпурно-серебристыми веками» говорит: «Ты Юхма-мальчик», обнажает тему гендерной нестабильности и кризиса идентичности — ключевого для сюрреалистического искусства вопроса, о чем писали Ю. Ю. Даниленко и В. В. Федоров [4, с. 102].

В финале появляется наблюдатель, который называет героев «механическим зайцем», и «старожилами притона». Эта внешняя реплика разрушает последнюю грань между реальностью и нарративом, показывая, что весь текст может быть сном, шизофреническим бредом или театром абсурда. Это соответствует подходу сюрреалистов, по мысли А. Бретона, для которых «жизнь и сновидение стали неразделимы» [1, с. 117].

Аллюзии на фольклорные формулы и приметы массовой культуры переплетаются в образах Ярве и Эрны, которые в финале предстают «абсолютно голыми» и произносят друг другу имена с присовокупленными оскорбительными прозвищами: «Ты же мой Ярве-убийца» / «Ты же моя Эрна-я-не-глотаю» [3, с. 75]. Эти реплики создают эффект разоблачения, в духе авангардного театра жестокости. Приходим к выводу, что Грантс не боится работать с предельной телесностью.

«Пожалел волк кобылу» насыщен мифопоэтическими аллюзиями, нарушением логики причинности и хронологии. Он включают элементы фольклорной речевой стилистики, коллажной композиции, эпизодической пластики, благодаря чему возникает впечатление «рваной» поэтики, в которой случайность становится способом структурирования, где личная история подчиняется логике мифа и символа.

ЦИКЛ «ВОЛОСЫ»: НИТИ СУДЬБЫ И НИТИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Сюрреалистическая образность цикла «Волосы» Яниса Грантса строится на глубокой метафорике телесного и предметного мира, превращающегося в сцену для драмы бессознательного. Проза Грантса не просто насыщена телесными образами, но эксплуатирует тело как медиум памяти, страха, желания, как арену для разворачивания визуальной и психологической фантасмагории. Образы волос, лысины, парика, расчесывания становятся неотъемлемыми элементами внутренней драматургии, где сцена смещается из внешнего мира во внутренний.

В первой новелле цикла, «Отсутствующие», телесное и визуальное переплетены с психическим: «она уткнулась носом куда пришлось — в предплечье, будто дышала через кожу любовника или заряжалась от него жизненной силой» [2]. Эротический жест обретает символическую нагрузку — кожа становится не только сенсорным, но и духовным каналом, трансформирующим партнёров друг в друга. Здесь, как указывает З. Фрейд, прикосновение — это окно в бессознательное, в механизмы вытеснения и компенсации [10].

Через волосы в тексте проходит невидимая нить памяти, связи поколений и границы между жизнью и смертью. В рассказе «Седые» мать говорит: «Он всегда расчесывал меня по утрам и перед сном», — а позже вспоминает: «Хотите, я их расчешу?» — спрашивала невеста. «Нет», — отвечала мать [2]. Отказ от расчесывания — отказ от близости, от утешения. Внутреннее напряжение между двумя женщинами — матери и невесты умершего — символически разыгрывается через волосы как метафору принадлежности и утраты. Волосы у Грантса становятся не просто частью тела, но проводниками между мирами — живыми и мёртвыми, словами и молчанием.

Эдгар Дега. Утренний туалет

Эстетика сна как структура текста также очевидна. Повторы фраз, смещения фокуса восприятия, нестыковки в восприятии времени и идентичности — всё это сближает прозу Грантса с техникой автоматического письма, разработанной А. Бретоном [1]. Например, сцена из «Отсутствующих»: «Девочка со спаниелем (увидел). Подумал: девочка со спаниелем. Облако (увидел). Подумал: облако» [2]. Наблюдаем чистое перечисление объектов, не связанное логически, но отсылающее к механике сновидения. Как писал Г. Маркузе, «в эстетическом измерении реальность освобождается от господства необходимости» [13]. Этот отказ от логики рационального мира и есть ключ к пониманию сюрреалистической образности цикла.

В рассказе «Ирокез» телесность становится актом трансформации. Главный герой сбривает ирокез — «в его руках каким-то чудом оказалась жужжащая машинка для стрижки, которая стала выкашивать фиолетовые перья его ирокеза» — как знак новой идентичности и перехода из одной роли в другую, из любовника в жениха [2]. Символика волос здесь работает в двух направлениях: как акт самоуничтожения и как жест, приравниваемый к ритуалу очищения.

В рассказе «Парик» Грантс доводит образ до предельной метафизичности. Парик превращается в символ утраченного «я», обманчивой маски, которую герой примеряет, теряет, уничтожает. В конце герой «напялил на себя пепельный лакированный парик», затем «выкинул… в мусорное ведро» [2]. Это жест отказа от роли, от «пластиковой» идентичности. Как подчеркивает Ю. Ю. Даниленко, персонажи Грантса часто балансируют между театральностью и подлинностью, между маской и сущностью [4].

Женские волосы у Грантса — объект не только эротического влечения, но и трансцендентной фиксации. В «Розовых» героиня «накручивала на палец кончики розовых волос», сопровождая этот жест бредовой речью о будущем, времени и апокалипсисе [2]. Здесь волосы становятся якорем в реальности, единственным стабильным телесным ориентиром в мире, где всё плывет и теряет смысл.

Визуальность цикла — особая тема. Сюжеты построены как монтажные сновидения, где одно изображение перетекает в другое. Панченко Д. В. в статье «Визуальные метафоры как вектор анализа поэтического текста» указывает на то, что «визуальные метафоры в тексте действуют как динамические структуры, не имеющие устойчивого референта» [6]. В этом контексте образы, связанные с волосами, не сводимы к единой интерпретации: в одном контексте они — тёплая память, в другом — маска, в третьем — инструмент отчуждения.

Само название цикла, «Волосы», заключает в себе полифоническую метафору. Волосы — это то, что легко теряется, срезается, вырывается, но также и то, что растёт, восстанавливается, запутывается. Это и нити судьбы, и нити бессознательного. В этом смысле каждый рассказ цикла — своего рода локон, вырезанный из памяти и сшитый на месте травмы.

Внутренняя драматургия цикла строится не на действии, а на отклонении от действия — герои больше не делают, чем делают. Они думают, вспоминают, переживают, откладывают. И даже когда действуют — как герой, сбривающий ирокез, или мать, идущая покупать вешалки для мертвого сына — это действия вне прагматической логики. Они совершаются в логике сновидения, как «символическая компенсация невыполнимого желания» [10].

НА КРАЮ, МЕЖДУ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТЬЮ И СИМВОЛИЧЕСКИМ БРЕДОМ

Сопоставительный анализ рассказа «Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву!» и цикла «Волосы» позволяет выявить внутреннюю структурную и символическую близость двух текстов при внешней разности интонаций и нарративных стратегий. Оба произведения глубоко укоренены в психоаналитической оптике восприятия мира, где телесное, бессознательное, эротическое, травматическое и визуальное не просто пересекаются, но формируют плотную драматургию переживания. При этом Я. И. Грантс не воспроизводит сюрреализм в чистом виде, но выстраивает собственную постмодернистскую версию этой эстетики, встраивая её в локальный социокультурный контекст.

Одной из сквозных черт в обоих текстах выступает многослойная телесность, превращённая в проводник бессознательного.

Рене Магритт. Влюбленные

В рассказе «Пожалел волк кобылу» тело героя предстаёт то в виде иронического, то в виде сновидческого костюма, в то время как в «Волосах» тело и волосы персонажей превращаются в медиаторы памяти, желания, тревоги. В финале одного из рассказов цикла появляется образ: «она посмотрела по сторонам и поняла, что заблудилась. Ещё поняла, что хуже не будет, потому что хуже — некуда. И опять подумалось про воду…» [2, с. 141]. Здесь женское тело как бы растворяется в пространстве, в водной стихии, что, по мысли З. Фрейда, может интерпретироваться как возвращение в первичное, пренатальное состояние «океанической» защищённости [10, с. 242].

В то же время «Пожалел волк кобылу» насыщен мифопоэтическими аллюзиями, нарушением логики причинности и хронологии, которые отсылают к «Манифесту сюрреализма» А. Бретона, где утверждается, что сновидение обладает той же ценностью, что и бодрствующая реальность [1, с. 28]. Грантс не столько заимствует эти положения, сколько демонстрирует их внутреннюю реконфигурацию: бессознательное у него не только источник образов, но и поле столкновения идентичностей, сомнений, телесных метаморфоз. Герой рассказа «Пожалел волк кобылу…» вспоминает: «…ему казалось, что он стал деревом, и на него садятся птицы. Он боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть их» [3, с. 74]. Такой образ сращения с природой, с потерей границ между «я» и «внешним» — типичен для сюрреалистической поэтики, но у Грантса он окрашен меланхолией и отчаянием, подчеркивая трагизм экзистенциального выбора.

Особенности композиции в обоих текстах также задают направление для интерпретации. В «Волосах» структура циклична и фрагментарна, что роднит её с принципами монтажа и внутреннего киноязыка, о чём пишет Е. А. Смышляев: «Грантс работает с образом, как режиссёр с кадром: каждый эпизод замыкается в себе, но резонирует в рамках целого» [9, с. 98]. В рассказе о грузовике, который едва не сбивает героя, структурный ритм текста передаёт состояние предельного сжатия времени: «Фары (увидел). Подумал: фары. Радиатор (увидел). Подумал: не могу вспомнить слово…» [2, с. 139]. Такой фрагментарный синтаксис усиливает иллюзию «вживления» в поток сознания, при этом сохраняется точная визуальная акцентуация: образы обрываются на пике ассоциации.

В «Пожалел волк кобылу» образность более цельна и мифологична, здесь герои действуют по внутренней логике сновидения, в котором бытовое и архаическое сплавлены воедино. В одном из эпизодов герой заявляет: «Я пришёл за тобой, ты знаешь. Я буду теперь с тобой до конца. И потом» [3, с. 75]. Это обещание звучит одновременно как угроза и как спасение, реплика, выведенная из пространства логики и перенесённая в пространство символа. Такого рода амбивалентность — характерная черта авторской поэтики Грантса, позволяющая видеть в его текстах не только рефлексию посттравматического сознания, но и глубинную философию мифа в современном теле.

Следует также отметить мотив автобиографического мифа, выявленный исследователями в контексте всего творчества Грантса. Писатель создаёт особый тип повествования, в котором границы «собственного» и «чужого» размываются: В «Волосах» это особенно заметно в эпизодах с матерью умершего мужчины, где телесное прикосновение (расчёсывание волос, объятие) становится актом любви, ритуалом утраты и способом сохранения связи. «Ты ведь не бросишь меня?» — говорит мать, и её вопрос растворяется в пространстве утраченной речи [2, с. 144].

В свете постмодернистской поэтики, индивидуальный сюрреализм Грантса оказывается не только реакцией на канон, но и его деконструкцией. Он оперирует не только с классическим сновидением, но с памятью медиа, с фрагментами культурных текстов, с визуальным шумом повседневности. Это позволяет говорить о «переизобретении» сюрреализма, встраивании его в новую культурную парадигму. Как утверждает Г. Маркузе, «эстетическое может сопротивляться утилитарной логике, но лишь тогда, когда оно вплетено в материю противоречия» [13, p. 64]. У Грантса это противоречие состоит в соединении интимного и массового, сакрального и телесного, трагического и абсурдного.

Таким образом, индивидуальный сюрреализм Яниса Грантса проявляется не только в образной системе, но и в самой ткани текста. Это сюрреализм не как школа, но как метод — метод сомнения, переосмысления, трансформации. Его тексты действуют по принципу флуктуации: границы телесного и лингвистического, визуального и ментального всё время смещаются, оставляя читателя в положении постоянной неустойчивости. В этом — сила и особенность его образности, восходящей одновременно к Бретону и к новой нарративной чувствительности XXI века.

Авторы: А. Додерко, Э. Гарифуллина, А. Чистякова

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бретон, А. Манифест сюрреализма (пер. Л. Андреева и Г. Косикова) // Называть вещи своими именами / Сост. Л. Андреев. — М., 1986.

- Грантс, Я. И. «Волосы»: короткие рассказы / Я. Грантс // «Новый мир» : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли. — 2024. — № 7. — С. 134–145.

- Грантс, Я. И. «Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву!» : рассказ / Я. Грантс // «Новый мир» : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли. — 2021. — № 1. — С. 69–75.

- Даниленко, Ю. Ю. Перформативные маски и проблема идентичности в видеопоэзии Яниса Грантса / Ю. Ю. Даниленко, В. В. Федоров // Культура и текст. – 2019. – № 2(37). – С. 97-106.

- Капитонова, Н. А. Грантс Янис Илмарович, писатель, журналист (50 лет со дня рождения) / Н. А. Капитонова // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2018 / Челябинская областная универсальная научная библиотека ; [сост.: И.Н. Пережогина, Р.Р. Хайретдинова]. – Челябинск : Челябинский Дом печати, 2018. – С. 173-180.

- Панченко Д. В. «Визуальные метафоры как вектор анализа поэтического текста». — 2020. — Журнал «Литература в школе», №2. – С. 98–108.

- Смышляев, Е. А. Автобиографический миф в современной уральской поэзии / Е. А. Смышляев // Перекрёстки взаимодействий: диалог русской и зарубежной литературы во времени и пространстве : Материалы Восьмых Международных научных чтений. В 2-х частях, Калуга, 28–29 октября 2022 года. Том Часть 1. – Калуга: ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского», 2022. – С. 150-158.

- Смышляев, Е. А. Видеопоэзия Яниса Грантса / Е. А. Смышляев, Т. Ф. Семьян // Libri Magistri. – 2022. – № 4(22). – С. 129-138.

- Смышляев, Е. А. Художественные особенности поэзии Яниса Г рантса / Е. А. Смышляев // Филология в зоне актуальности: вызовы времени : Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции молодых ученых, Пермь, 01–02 апреля 2014 года / Редакционная коллегия: М. П. Абашева, Е. Е. Бразговская, Ю. Ю. Даниленко, Ф.А.Катаев. – Пермь: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 2014. – С. 97-101.

- Фрейд, З. Толкование сновидений: сборник произведений: перевод с немецкого / Фрейд Зигмунд. — Москва: ЭКСМО, 2002. — 608 с.

- Шолохов, М. А. Автобиографический миф в творчестве Яниса Грантса / М. А. Шолохов, В. П. Полукарова // Язык. Культура. Медиакоммуникация. – 2022. – Т. 2, № 2. – С. 109-112.

- Шувалов, В. И. Метафора в поэтическом дискурсе // Филологические науки. — 2006. — № 1. — С. 56–63

- Marcuse H. The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist Aesthetics — Boston: Beacon Press, 1978.