Трансформация жанра баллады в поэзии Наталии Санниковой

Одна беда — сорок лет подруга лодочек не носила.

У неё с детства нога больная —

вот и ходила в тапочках, а то и вовсе сиднем сидела.

Теперь не то: пришли добрые доктора

и сделали ей титановый сустав,

и встала моя подруга,

и полетела по городу

Творчество Наталии Санниковой отличается интересом к человеческим судьбам — будь то истории вымышленных персонажей, воспоминания о близких или зарисовки из жизни знакомых. Ее поэзия пронизана лиризмом и повествовательной динамикой, и, конечно, в связи с этим, мы не могли не обратить внимание на жанр «баллады», свойственный ее текстам.

ЧТО ТАКОЕ БАЛЛАДА И «НОВЫЙ ЭПОС»?

До XVIII века слово «баллада» значило во Франции особую строфу и не выделялось в отдельный жанр. В начале XIX века в литературе модным было подражание шотландской балладе (род народной песни), и вскоре под словом «баллада» стали объединять стихотворения, тема которых разрабатывала предания и мифы народной устной литературы (фольклора). Вскоре утратилось чувство имитации фольклора, балладой стали называть всякую стихотворную повесть о чудесном, затем отпал и элемент фантастики, и под балладой стали подразумевать сюжетное стихотворение.

В отличие от строгой сонетной формы русская баллада c XIX века является более «свободным» жанром. Независимо от структуры текста, балладой стали называть лиро-эпические сюжетные стихотворения фольклорного происхождения или авторские, но созданные на материале фольклора.

Балладу невозможно встроить в систему литературных родов, возведенную на оппозиции субъективное/объективное, ни разделяя их на три рода, ни выделяя лишь два, исходя из того, например, какому лицу принадлежит художественное высказывание. И в европейской, и в русской балладе достаточно ярко проявилась способность жанра сочетать элементы всех трех родов, а также варьировать субъектную структуру. [1, С. 75]

На замену классической балладе пришло понятие «нового эпоса», предложенное в 2007 г. поэтами Ф. Сваровским и А. Ровинским. Главные его признаки — «повествовательность и, как правило, ярко выраженная необычность, острота тем и сюжетов, а также концентрация смыслов не на реальной личности автора и его лирическом высказывании, а на некоем метафизическом и часто скрытом смысле происходящего, находящемся всегда за пределами текста» [1, С. 74].

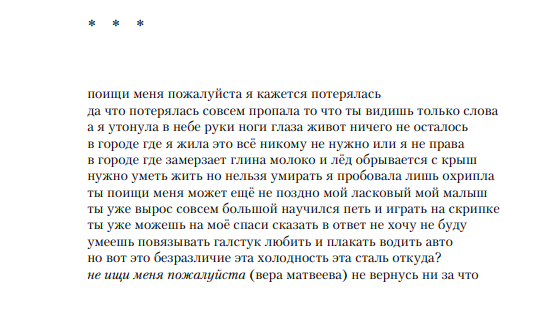

Данное стихотворение — яркий пример балладности в тексте Санниковой. Интересно то, что в поэтическом тексте есть реминисценции на песню Веры Матвеевой «Не ищи меня». Отсутствие деления на строки и знаков препинания в сочетании с сумбурным повествованием, построенном на длинных строках, почти прозаических, с минимальной рифмой, создает ощущение внутреннего монолога, усиливает впечатление растерянности, потерянности.

Санникова полностью противопоставляет свое стихотворение песне Веры Матвеевой, что заметно уже с первых строк: «поищи меня пожалуйста я кажется потерялась» Санниковой и «Не ищи меня, пожалуйста» Матвеевой. Антитезу можно заметить в отношении интонаций: если в песне она проникновенная, но спокойная и трепетная, то стихотворение имеет более напряженное настроение, будто на грани отчаяния или даже срыва. Но оба произведения, безусловно, имеют общие балладные черты: герой, оставшийся в своих собственных мыслях, в собственном мире, где реальность заменяется фантастическим.

И это подводит нас к еще одной важной жанровой черте «нового эпоса» — установление «единомирия»: «страшный» балладный мир оказывается реальностью для героев социальной поэзии; субъектный синкретизм (трудно мотивированные переходы лица) создает единое пространство реального и ирреального, в котором разворачивается сюжет баллады.

Стоит упомянуть понятие «советская баллада» [2, С. 56], которую от других эпох отличала одна важная черта: граница между мирами, гармоничным и хаотичным, стерта и все события перенесены по одну сторону. Эту традицию наследует Н. Санникова.

«Нет, ты не понимаешь!» —

я всегда это слышу, общаясь с мамой и сыном по телефону.

Сыну я точно этим же не отвечу,

а маме — ну очень хочется.

В этом стихотворении ярко представлено смешение миров трех людей (сына, лирической героини и ее мамы), отсутствие понимания друг друга. Границы стёрты, поэтому гармония исчезает, остается только хаос.

Может быть, до меня и не было ничего,

мыслю сей мир и так же убью его.

«Нет, — говорит звезда, — ты не поняла.

Ты же спала, а я тут всегда была.

Реальное и фантастическое смешиваются, сосуществуют в восприятии лирического героя этого стихотворения. Однако действительность встает вровень с легендой, и даже превосходит ее.

Лесной царь. Мориц Людвиг фон Швинд, 1830

Лесной царь. Мориц Людвиг фон Швинд, 1830

В стихотворениях Н. Санниковой ярко представлено отличительное свойство всех разновидностей балладного жанра — песенность, которая проявляется через использование таких приёмов, как повтор синтаксических конструкций, рефрен, созвучия, мелодичность.

Можно ли так любить, расстаться и выжить,

жить, будто счастье возможно (оно возможно!),

утром вставать, пить кофе, идти на службу,

будто бы боль утихнет (она утихнет)

В данном отрывке отчетливо прослеживается повторение синтаксической конструкции — одной из черт, свойственных балладе. Такая структура, создавая эффект эха, усиливает ощущение внутреннего диалога героя с самим собой, где повтор становится инструментом самоутешения или заклинания.

просят больше не звонить потому что абонент

занят или находится вне зоны действия

всех этих действий:

говорить о любви по телефону

расставаться по телефону

умирать с телефоном

на который приходят sms-ки

«где ты? когда вернёшься?»

Рефрен имеет примерно такое же значение для стихотворения и жанра баллады в целом. В данном случае он может иметь и функции усиления эмоционального воздействия, ощущения неотступности. Снова происходит усиление внутреннего конфликта героя, его непринятия действительности, поиска компромисса или отчаяния, что как раз соответствует жанру «нового эпоса».

Оба приема создают в произведении ритмичность и закольцованность, благодаря которым и появляется песенность, что в свою очередь сближает их с устной поэтической традицией баллады.

Сборник Наталии Санниковой «Все, кого ты любишь, попадают в беду» — яркий пример современной балладной поэзии. Преимущественно следуя традициям «нового эпоса», поэтесса создает ритмичные и напевные стихотворения о внутреннем диалоге с самим собой, размышляя на различные темы бытия и смешивая реальное с фантастическим.

Авторы: Ксения Голованова, Александра Новикова

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Верина, У. Ю. Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв. / У. Ю. Верина. — Минск : БГУ, 2017. — 307 с.

- Квятковский, А. П. Поэтический словарь. М. : Сов. Энцикл., 1966. —С. 56.

- Санникова, Н. Все, кого ты любишь, попадают в беду: Песни среднего возраста / Предисл. И. Кукулина. — М. : Воймега, 2015. — 80 с.

- Сваровский Ф. Несколько слов о «новом эпосе» // Рец : лит. журн. 2007. № 44. С. 3–4.